"A Million Ways To Die In The West"という本を読んだ。"Family Guy"で有名なSeth MacFarlaneの同名の映画の小説版です。

ちょっと前にシンプソンズの脚本に参加したことがあるというライターのエッセイを読んだのですが、これが面白くかつ読みやすかった。

https://www.wsj.com/articles/the-prom-a-survival-guide-for-parents-1494593931?tesla=y

で、このライターが何か本を出していないかと思って探してみたけど見つからなかったもので、それならファミリー・ガイのセス・マクファーレンの本だったら面白いんじゃないかと思って読んでみた次第です。

まぁ、面白かったことは間違いないですが、「お勧め!」っていうほどのものでもないです。

1882年のアリゾナを舞台に繰り広げられるコメディです。主人公はアルバートという男で、ヒツジ牧場を経営する気の優しい男。このアルバートと、美人の彼女ルイーズ、親友のエドワードとその恋人のルス、金持ちのフォイ、お尋ね者のクリンチ、その妻のアナたちが主要な登場人物で、まぁ、なんだかんだとドタバタするという話です。

ストーリーは単純です。まぁ、ちょっと凝った昔話みたいなもんです。だから話の筋道というよりは、主人公たちのキャラとか会話とかを楽しむタイプの本です。

例えば、エドワードとルスは実に仲の良いカップルなのですが、ルスは売春婦でエドワードもそのことを知っています。しかもルスとエドワードはそういった関係には至っていない。エドワードはなんとかそういう関係に持ち込みたいと思わないでもないのですが、ルスから「私たちはクリスチャンだから、婚前交渉は持つべきじゃない」と言われると、「そんなもんかなぁ」と思ってしまう。まぁ、そんなおかしなシチュエーションが面白いっていう本です。

だから面白いんです。でも、2時間ほどの映画と本にまとめたわけだから、映画で見た方が面白いんだと思います。

本を読むときに期待するほどの面白さではないと思います。

すぐに読める点はよかったです。

2017年5月31日水曜日

2017年5月20日土曜日

"Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance"

"Courage to Soar: A body in Motion, A Life in Balance"という本を読んだ。リオ五輪の女子体操で団体と個人総合、跳馬、床で金メダル。平均台で銅メダルをとったシモン・バイルズの回想録です。まだ20歳。痛快なお話でした。

前のトレバー・ノアの本が大変な子供時代を過ごした話でした。シモン・バイルスも母親がドラッグ中毒で、子供のころに祖父母に引き取られたという話を聞いたことがあったもので、どんなサクセスストーリーなのかと思って読んでみた。

ただ、あまり子供時代に家族のことで苦労したというわけではなさそうです。というのも、シモンは実の母親との生活をよく覚えていないんだそうです。

実の母親のシャノンさんは祖父の前妻との間の子供。シャノンさんは前妻のもとで育ち、シモンの姉(7歳上)、兄(3歳上)、シモン、妹(2歳下)を生みました。しかしドラッグなどへの依存症で、行政から育児放棄と認定されてしまいます。で、シモンが3歳のとき4人の子供たちは保護施設を通じて、ボランティアの里親のもとに引き取られる。しばらくして、テキサス州に住む祖父母が4人のきょうだいを引き取ることになります。

その後、4人は一度、オハイオ州に住むシャノンさんのもとに戻りますが、シャノンさんはドラッグをやめられなかった。それでも姉と兄は実の母親であるシャノンさんと暮らしたがったので、結局、2人はオハイオ州に住む祖父の姉のもとに、シモンと妹は祖父母のもとに戻ることになります。2002年12月24日、シモンが5歳のときのことです。そして2003年11月に、祖父母は2人と正式に養子縁組みし、シモンと妹の両親となります。この日からシモンは祖父母のことを、"Dad"、"Mom"と呼ぶようになります。

オハイオ州の話ですから、ヒルビリー・エレジーを思い出してしまいますが、シモンはどうもこのシャノンさんという女性にシンパシーを感じられないみたいです。

こんな一文があります。

Shanon still calls Adria and me on birthdays and holidays, but we don't have much contact beyond that. Some days, I feel a little bit sad for her. It's not that I ever wanted to go back to live in Ohio, but I do wish she'd been able to make better decisions when she was younger.

笑っちゃうぐらい、あっさりしています。シャノンさんにもいろいろ事情があったんだろうと思いますけどね。まぁ、だからといってシモンに何ができるっていうわけじゃないでしょうけど。

祖母は一番最初に4人のきょうだいを引き受けるとき、かなり不安だったそうです。4人は自分とは血のつながりがない子供たちだし、上の2人は物心がついていてシャノンさんに懐いている。しかも自分自身の2人の息子がどちらも高校生になって、子育てが一段落ついたばかり。そんなところに、また複雑な事情を抱えた幼い子供たちの面倒をみなければならないわけで、尻込みする気持ちも分かります。

ただ、そのとき、祖母の相談に乗っていた養子を育てた経験がある女性が、祖母にこんなことを言ったそうです。

"the Lord doesn't make any mistakes. And he never gives you more than you can handle."

この言葉に勇気づけられて、祖母は4人の面倒を見ることを決意したんだとのこと。ベリーズ出身の祖母はなかなか信仰に篤い人みたいです。

そんなシモンが体操を始めるきっかけは、祖父母の家にトランポリンがあったからだそうです。最初の里親の家にもトランポリンがあったんですが、そのときはシモンがケガをすることを心配する里親がトランポリンで遊ぶことを許してくれなかった。でも、祖父母の家だと、高校生の兄2人が見守るなかで遊ばしてもらえた。そのトランポリンが大好きで、ピョンピョンピョンピョン跳んでいたそうです。

で、6歳のときの保育園の遠足の行き先が、雨のため、牧場から体操クラブがある体育館に変更になった。その体育館でシモンがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねているのをみて、体操クラブのコーチがクラブにスカウトしたんだそうです。このとき、遠足の行き先を体操クラブに変更したのは、保育園でバイトをしていた兄たちだった。まぁ、なんかマンガみたいな展開があるもんです。

あとは怒濤のサクセスストーリーになります。もちろんジュニアの米国代表に僅差で入れなかったとか、プレッシャーがきつかったとか、高校に通うかホームスクーリングにするかで悩んだとか、段違い平行棒が苦手でトカチェフをマスターするのに7カ月かかったとか、ケガしたとか、トップアスリートならではの苦労はあります。それぞれがほんの数年前の出来事だったりするわけで、10台の女の子としての実感がこもっています。大変だったでしょう。

ただ、やっぱり超恵まれた展開もあります。

特に最初の世界選手権制覇の後の2014年2月、体操を始めてからずっとコーチをしてくれた女性が突然、体操クラブを辞めることになったときのエピソードはすごい。シモンはこの女性コーチのもとでずっと練習したいと思うわけですが、女性コーチの移籍先が決まっているわけじゃないし、移籍先が決まったところでシモンが通える場所になるかどうかは分からない。今の体操クラブに残留するのが一番の安全策ですが、やっぱりシモンのことを一番理解してくれいるのはこの女性コーチだというジレンマがあります。

子供のころから夢見てきたオリンピックまで2年あまりというなかでのこのピンチ。これを切り抜けた方法は、

「祖母(養母)が女性コーチのために新しい体育館と体操クラブを作る」

というもの。

祖母は看護師としてキャリアを積んできた人で、14カ所の老人ホームを共同経営するほどにまで成功した人だそうです。で、その持ち分を売却して資金を作り、体育館を建て、新しい体操クラブを作ってしまった。その名もワールド・チャンピオン・センターです。もちろん、すぐに体育館ができるわけじゃないですから、シモンは最初の半年は元の体操クラブの体育館に間借りして、その後は倉庫を改装した仮の体育館を使って練習を続けたんだそうです。マンガ的ですが、本当の話です。

ということで、期待していた苦労話ではなかったですが、小柄でも体操が大好きな天才少女がいろんな苦労をしながらも、優しい祖父母や兄や妹に支えられながらマンガ的な展開で連戦連勝を重ね、最後にはオリンピックでの勝利をつかみ取るという痛快なストーリーではあります。

これはこれで面白かった。

前のトレバー・ノアの本が大変な子供時代を過ごした話でした。シモン・バイルスも母親がドラッグ中毒で、子供のころに祖父母に引き取られたという話を聞いたことがあったもので、どんなサクセスストーリーなのかと思って読んでみた。

ただ、あまり子供時代に家族のことで苦労したというわけではなさそうです。というのも、シモンは実の母親との生活をよく覚えていないんだそうです。

実の母親のシャノンさんは祖父の前妻との間の子供。シャノンさんは前妻のもとで育ち、シモンの姉(7歳上)、兄(3歳上)、シモン、妹(2歳下)を生みました。しかしドラッグなどへの依存症で、行政から育児放棄と認定されてしまいます。で、シモンが3歳のとき4人の子供たちは保護施設を通じて、ボランティアの里親のもとに引き取られる。しばらくして、テキサス州に住む祖父母が4人のきょうだいを引き取ることになります。

その後、4人は一度、オハイオ州に住むシャノンさんのもとに戻りますが、シャノンさんはドラッグをやめられなかった。それでも姉と兄は実の母親であるシャノンさんと暮らしたがったので、結局、2人はオハイオ州に住む祖父の姉のもとに、シモンと妹は祖父母のもとに戻ることになります。2002年12月24日、シモンが5歳のときのことです。そして2003年11月に、祖父母は2人と正式に養子縁組みし、シモンと妹の両親となります。この日からシモンは祖父母のことを、"Dad"、"Mom"と呼ぶようになります。

オハイオ州の話ですから、ヒルビリー・エレジーを思い出してしまいますが、シモンはどうもこのシャノンさんという女性にシンパシーを感じられないみたいです。

こんな一文があります。

Shanon still calls Adria and me on birthdays and holidays, but we don't have much contact beyond that. Some days, I feel a little bit sad for her. It's not that I ever wanted to go back to live in Ohio, but I do wish she'd been able to make better decisions when she was younger.

笑っちゃうぐらい、あっさりしています。シャノンさんにもいろいろ事情があったんだろうと思いますけどね。まぁ、だからといってシモンに何ができるっていうわけじゃないでしょうけど。

祖母は一番最初に4人のきょうだいを引き受けるとき、かなり不安だったそうです。4人は自分とは血のつながりがない子供たちだし、上の2人は物心がついていてシャノンさんに懐いている。しかも自分自身の2人の息子がどちらも高校生になって、子育てが一段落ついたばかり。そんなところに、また複雑な事情を抱えた幼い子供たちの面倒をみなければならないわけで、尻込みする気持ちも分かります。

ただ、そのとき、祖母の相談に乗っていた養子を育てた経験がある女性が、祖母にこんなことを言ったそうです。

"the Lord doesn't make any mistakes. And he never gives you more than you can handle."

この言葉に勇気づけられて、祖母は4人の面倒を見ることを決意したんだとのこと。ベリーズ出身の祖母はなかなか信仰に篤い人みたいです。

そんなシモンが体操を始めるきっかけは、祖父母の家にトランポリンがあったからだそうです。最初の里親の家にもトランポリンがあったんですが、そのときはシモンがケガをすることを心配する里親がトランポリンで遊ぶことを許してくれなかった。でも、祖父母の家だと、高校生の兄2人が見守るなかで遊ばしてもらえた。そのトランポリンが大好きで、ピョンピョンピョンピョン跳んでいたそうです。

で、6歳のときの保育園の遠足の行き先が、雨のため、牧場から体操クラブがある体育館に変更になった。その体育館でシモンがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねているのをみて、体操クラブのコーチがクラブにスカウトしたんだそうです。このとき、遠足の行き先を体操クラブに変更したのは、保育園でバイトをしていた兄たちだった。まぁ、なんかマンガみたいな展開があるもんです。

あとは怒濤のサクセスストーリーになります。もちろんジュニアの米国代表に僅差で入れなかったとか、プレッシャーがきつかったとか、高校に通うかホームスクーリングにするかで悩んだとか、段違い平行棒が苦手でトカチェフをマスターするのに7カ月かかったとか、ケガしたとか、トップアスリートならではの苦労はあります。それぞれがほんの数年前の出来事だったりするわけで、10台の女の子としての実感がこもっています。大変だったでしょう。

ただ、やっぱり超恵まれた展開もあります。

特に最初の世界選手権制覇の後の2014年2月、体操を始めてからずっとコーチをしてくれた女性が突然、体操クラブを辞めることになったときのエピソードはすごい。シモンはこの女性コーチのもとでずっと練習したいと思うわけですが、女性コーチの移籍先が決まっているわけじゃないし、移籍先が決まったところでシモンが通える場所になるかどうかは分からない。今の体操クラブに残留するのが一番の安全策ですが、やっぱりシモンのことを一番理解してくれいるのはこの女性コーチだというジレンマがあります。

子供のころから夢見てきたオリンピックまで2年あまりというなかでのこのピンチ。これを切り抜けた方法は、

「祖母(養母)が女性コーチのために新しい体育館と体操クラブを作る」

というもの。

祖母は看護師としてキャリアを積んできた人で、14カ所の老人ホームを共同経営するほどにまで成功した人だそうです。で、その持ち分を売却して資金を作り、体育館を建て、新しい体操クラブを作ってしまった。その名もワールド・チャンピオン・センターです。もちろん、すぐに体育館ができるわけじゃないですから、シモンは最初の半年は元の体操クラブの体育館に間借りして、その後は倉庫を改装した仮の体育館を使って練習を続けたんだそうです。マンガ的ですが、本当の話です。

ということで、期待していた苦労話ではなかったですが、小柄でも体操が大好きな天才少女がいろんな苦労をしながらも、優しい祖父母や兄や妹に支えられながらマンガ的な展開で連戦連勝を重ね、最後にはオリンピックでの勝利をつかみ取るという痛快なストーリーではあります。

これはこれで面白かった。

2017年5月6日土曜日

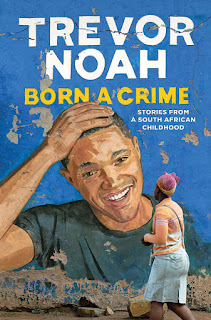

"Born A Crime: Stories from a south African childhood"

"Born A Crime: Stories from a south African childhood"という本を読んだ。南アフリカ出身のコメディアン、Trevor Noahが南アフリカでの少年時代を振り返った本です。2016年11月発刊です。

ノアさんは2015年9月から、アメリカのコメディセントラルというケーブルテレビ局で"The Daily Show"の司会をしています。政治風刺を売り物にしたコメディ番組です。前任のJon Stewartはとても人気があったのですが、引退することになって、その後任として米国では無名の南アフリカ出身のコメディアンが抜擢されたと話題になった人です。

番組はyoutubeで見ることができます。どれも面白いです。

https://www.youtube.com/channel/UCwWhs_6x42TyRM4Wstoq8HA/featured

で、そんな面白いノアさんの本ですから、面白いんじゃないかと思って読んでみました。そしたら、想像以上に面白かった。生涯最高の本に認定します。

まず、ノアさんの出自なんですが、1984年2月20日、南アフリカのヨハネスブルグで生まれています。つまり1990年のネルソン・マンデラ釈放前で、アパルトヘイトが続いていたころです。で、ノアさんの母親はXhosa(コサ)族の黒人女性ですが、父親は当時南アに駐在していたドイツ系スイス人。当時はアパルトヘイトのもとで、異人種間の性交渉は犯罪でしたから、ノアさんは存在自体が犯罪の証拠だったということになります。

もう設定からして、私が想像したことがなかった世界。もちろんアパルトヘイトがあったことは知っていたわけですが、そこでの生活がどんなものであったかということは考えたことがなかったし、そのアパルトヘイトの枠からはみ出た人たちがいることも想像したことなかった。

で、そんな話なので、実にしめっぽい話になるのかと思うところですが、そんなことはないです。どこを読んでも笑えてしまう。

ノアさんは両親が白人と黒人ですから、南アの人種的な分類では"ミックス"ということになります。ただ、異人種間の混血というのは何世代も前から起きていることですから、一口に黒人といっても肌の色の濃さは様々です。だから、真っ黒な肌でない人はノアさん以外にもいるわけで、そういう人たちはひとまとめにして「カラード」と分類されます。カラードでいることは犯罪ではありませんでした。また、このほか、アパルトヘイト下での南アにはインディアンという分類もあって、白人と黒人とカラードとインディアンは、それぞれ別の地区に住まねばなりませんでした。就くことができる仕事にも制限がありました。

で、どこまで肌が黒ければ黒人で、黒さが薄ければカラードになるかとか、どこまで肌が白っぽかったら白人になるのかというのは、人種登録を担当する役人のフィーリングで決まるそうです。両親がともに白人と分類されていても、肌の色が濃いめの子供が生まれてくることもあります。「鉛筆テスト」なんていうものもあったそうで、髪の毛に鉛筆をさして下に落ちたら白人、巻き毛のせいで下に落ちなかったらカラードと分類される。まぁ、そのぐらいのいい加減な基準です。

さらに馬鹿げた話ですが、アパルトヘイト下での南アでは日本人は白人に分類されていました。自動車や電子機器を南アに輸出するために駐在する日本人に不都合があれば、南ア経済に不利益が生じるからです。でも、中国人は黒人だったそうです。まだ経済力が強くなかったせいでしょう。

つまりアパルトヘイトなんていうものは、まったく何の根拠もないルールだったわけです。そしてノアさんの母親のパトリシアさんは意味のないルールに従うことが大嫌いで、なおかつおそろしく頑固な人でした。

パトリシアさんはコサ族の家庭に育ちましたが、一緒に住んでいた母親よりも、別居中だった父親に懐いて、9歳のときに母親に対して「お父さんと一緒に住めみたい」と申し出ます。で、父親が迎えにきたのですが、この父親が困った人で、何の説明もなしにパトリシアさんを妹の家に預けてしまいます。パトリシアさんは、父親と一緒に暮らすつもりが、おばさんと暮らすことになったわけです。

で、このおばさんはいろんなところから子供を預かって、畑仕事とかをさせて生活の糧をえている人でした。家には14人の子供がいたそうです。子供たちは十分な食事を与えられず、パトリシアさんは犬や豚のえさを食べて空腹を満たしたこともあった。なんかグリム童話みたいな話ですが、そんな現実もあるということです。

ただ、パトリシアさんにとって幸運だったのは、このおばさんの住む村には白人の牧師が運営するミッションスクールがあったのです。当時、黒人に白人と同等の教育を与えることは禁止されていましたが、使命感にかられた牧師たちがこうした学校を開くことがあったらしい。そこでパトリシアさんは英語を学びます。読み書きができるようになると、そのうち畑仕事ではなく衣料品の工場で働くことができるようになり、工場で食事にもありつけるようになります。そして21歳のとき、おばさんが病気になったことをきっかけに母親のもとに戻り、タイピングを学び、秘書の仕事でお金を稼げるようになります。パトリシアさんは一家の稼ぎ手として働き続けます。しかしいくら稼いでも家族のためにお金がなくなっていく生活に耐えられなくなって、母親の家から逃げ出します。22歳のときです。

パトリシアさんが逃げ出した先は、ヨハネスブルグのダウンタウンです。でも当時、黒人がヨハネスブルグに住むことは違法です。パトリシアさんは隠れるようにして暮らすしかありません。

そんなパトリシアさんを助けてくれたのがヨハネスブルグで暮らす同じコサ族の売春婦たちです。彼女たちの顧客は南アに駐在する外国人たちです。南アの法律を気にする必要もない立場ですし、彼らにとっては売春婦が身近で暮らしている方が都合がよかったようで、黒人の売春婦たちに住む場所を提供していました。パトリシアさんは秘書として稼いだお金で家賃を払い、住む場所を確保します。なんかグリム童話の世界から、なんかの近未来アニメみたいな雰囲気に移っていますが、やっぱりそんな現実もあるんでしょう。

そんな生活をするなかで知り合ったのが、ドイツ系スイス人のロバートさんです。パトリシアさん24歳、ロバートさん46歳。そこにどんな恋愛感情があったのか、なかったのかは分かりませんが、パトリシアさんは「子供を生むのを手伝って欲しい。生まれた子供に責任を持つ必要はないし、お金を払う必要もない。ただ精子が欲しいだけ」と切り出します。

そんな形で生まれたのがノアさんです。

"on February 20, 1984, my mother checked into Hillbrow Hospital for a scheduled C-section delivery. Estranged from her family, pregnant by a man she could no be seen in public, she was alone. The doctors took her up to the delivery room, cut open her belly, and reached in and pulled out a half-white, half-black child who violated any number of laws, statutes, and regulations--- I was born a crime. "

こんな話、面白いに決まっているでしょう。ただ、この本の面白さはこんなものじゃないです。とにかくめちゃくちゃ面白いのです。

まぁ、とにかくいろんなエピソードが出てきます。いちいち紹介するのはやめておきますが、

どんな苦難に見舞われても教会通いをやめないパトリシアさんに振り回されるノアさんの抵抗とか、

家のなかにトイレがない生活の悲しみとか、

いろいろあって出会う機会がなくなった父親との再会と喜びとか、

チョコレートの万引きでの退学を肌の色で免れた話とか、

生涯最高の美少女とのデートと意外な真実とか、

高校時代から音楽の違法ダウンロードでお金を稼いでいた話とか、

存在自体が違法なミックスとして黒人とも白人ともカラードともしっくりいかない感覚とか、

そうしたなかでもどのグループとも「面白いアウトサイダー」としてつきあえる術を身につけた話とか、

言葉ができることの大切さとか、

「ヒトラー」という名前のダンサーと巻き起こした騒動とか、

南アの闇市のなかで暮らす人々とお金を稼ぐ方法とか、

無登録車の運転で逮捕された話とか、

もうとにかく色々です。

面白いなかにも、シリアスなトーンは残ります。何しろアパルトヘイトの下で十分な教育を与えられなかった黒人たちの生活は、アパルトヘイトがなくなった後でも苦しい生活を続けざるをえないのです。パトシリアさんがお金を稼げるようになったのは幸運にも英語教育を受ける機会があったからですし、ノアさんの生活が違法ダウンロードでお金を稼げるようになったのは、たまたま白人の知り合いがCDライターをくれたからです。ノアさんはアパルトヘイト後の黒人の生活について、「魚の釣り方は教えてもらったけど、釣り竿が手に入らない状態だ」と説明します。貧困から這い上がれないでいる黒人たちの実態も実感をもって説明されています。

あと、最後の章はシャレになりません。パトリシアさんが後に結婚した男の家庭内暴力でノアさんたちの生活が危機にさらされたというエピソードで、結局、この男はパトリシアさんとの離婚後、パトリシアさんの頭を拳銃で撃つことになります。とんでもない話です。でも最後のシーンは笑えるのです。どう説明したって、この感覚は伝わりそうにないですけど、人間と神様と母親と子供と愛情とユーモアに関わるイメージが同時にぶわっと頭の中に広がるような感じです。

いろんな学びが得られる本です。それでいて説教くさくない、エンターテインメントとして読める本でもあります。

ノアさんは2015年9月から、アメリカのコメディセントラルというケーブルテレビ局で"The Daily Show"の司会をしています。政治風刺を売り物にしたコメディ番組です。前任のJon Stewartはとても人気があったのですが、引退することになって、その後任として米国では無名の南アフリカ出身のコメディアンが抜擢されたと話題になった人です。

番組はyoutubeで見ることができます。どれも面白いです。

https://www.youtube.com/channel/UCwWhs_6x42TyRM4Wstoq8HA/featured

で、そんな面白いノアさんの本ですから、面白いんじゃないかと思って読んでみました。そしたら、想像以上に面白かった。生涯最高の本に認定します。

まず、ノアさんの出自なんですが、1984年2月20日、南アフリカのヨハネスブルグで生まれています。つまり1990年のネルソン・マンデラ釈放前で、アパルトヘイトが続いていたころです。で、ノアさんの母親はXhosa(コサ)族の黒人女性ですが、父親は当時南アに駐在していたドイツ系スイス人。当時はアパルトヘイトのもとで、異人種間の性交渉は犯罪でしたから、ノアさんは存在自体が犯罪の証拠だったということになります。

もう設定からして、私が想像したことがなかった世界。もちろんアパルトヘイトがあったことは知っていたわけですが、そこでの生活がどんなものであったかということは考えたことがなかったし、そのアパルトヘイトの枠からはみ出た人たちがいることも想像したことなかった。

で、そんな話なので、実にしめっぽい話になるのかと思うところですが、そんなことはないです。どこを読んでも笑えてしまう。

ノアさんは両親が白人と黒人ですから、南アの人種的な分類では"ミックス"ということになります。ただ、異人種間の混血というのは何世代も前から起きていることですから、一口に黒人といっても肌の色の濃さは様々です。だから、真っ黒な肌でない人はノアさん以外にもいるわけで、そういう人たちはひとまとめにして「カラード」と分類されます。カラードでいることは犯罪ではありませんでした。また、このほか、アパルトヘイト下での南アにはインディアンという分類もあって、白人と黒人とカラードとインディアンは、それぞれ別の地区に住まねばなりませんでした。就くことができる仕事にも制限がありました。

で、どこまで肌が黒ければ黒人で、黒さが薄ければカラードになるかとか、どこまで肌が白っぽかったら白人になるのかというのは、人種登録を担当する役人のフィーリングで決まるそうです。両親がともに白人と分類されていても、肌の色が濃いめの子供が生まれてくることもあります。「鉛筆テスト」なんていうものもあったそうで、髪の毛に鉛筆をさして下に落ちたら白人、巻き毛のせいで下に落ちなかったらカラードと分類される。まぁ、そのぐらいのいい加減な基準です。

さらに馬鹿げた話ですが、アパルトヘイト下での南アでは日本人は白人に分類されていました。自動車や電子機器を南アに輸出するために駐在する日本人に不都合があれば、南ア経済に不利益が生じるからです。でも、中国人は黒人だったそうです。まだ経済力が強くなかったせいでしょう。

つまりアパルトヘイトなんていうものは、まったく何の根拠もないルールだったわけです。そしてノアさんの母親のパトリシアさんは意味のないルールに従うことが大嫌いで、なおかつおそろしく頑固な人でした。

パトリシアさんはコサ族の家庭に育ちましたが、一緒に住んでいた母親よりも、別居中だった父親に懐いて、9歳のときに母親に対して「お父さんと一緒に住めみたい」と申し出ます。で、父親が迎えにきたのですが、この父親が困った人で、何の説明もなしにパトリシアさんを妹の家に預けてしまいます。パトリシアさんは、父親と一緒に暮らすつもりが、おばさんと暮らすことになったわけです。

で、このおばさんはいろんなところから子供を預かって、畑仕事とかをさせて生活の糧をえている人でした。家には14人の子供がいたそうです。子供たちは十分な食事を与えられず、パトリシアさんは犬や豚のえさを食べて空腹を満たしたこともあった。なんかグリム童話みたいな話ですが、そんな現実もあるということです。

ただ、パトリシアさんにとって幸運だったのは、このおばさんの住む村には白人の牧師が運営するミッションスクールがあったのです。当時、黒人に白人と同等の教育を与えることは禁止されていましたが、使命感にかられた牧師たちがこうした学校を開くことがあったらしい。そこでパトリシアさんは英語を学びます。読み書きができるようになると、そのうち畑仕事ではなく衣料品の工場で働くことができるようになり、工場で食事にもありつけるようになります。そして21歳のとき、おばさんが病気になったことをきっかけに母親のもとに戻り、タイピングを学び、秘書の仕事でお金を稼げるようになります。パトリシアさんは一家の稼ぎ手として働き続けます。しかしいくら稼いでも家族のためにお金がなくなっていく生活に耐えられなくなって、母親の家から逃げ出します。22歳のときです。

パトリシアさんが逃げ出した先は、ヨハネスブルグのダウンタウンです。でも当時、黒人がヨハネスブルグに住むことは違法です。パトリシアさんは隠れるようにして暮らすしかありません。

そんなパトリシアさんを助けてくれたのがヨハネスブルグで暮らす同じコサ族の売春婦たちです。彼女たちの顧客は南アに駐在する外国人たちです。南アの法律を気にする必要もない立場ですし、彼らにとっては売春婦が身近で暮らしている方が都合がよかったようで、黒人の売春婦たちに住む場所を提供していました。パトリシアさんは秘書として稼いだお金で家賃を払い、住む場所を確保します。なんかグリム童話の世界から、なんかの近未来アニメみたいな雰囲気に移っていますが、やっぱりそんな現実もあるんでしょう。

そんな生活をするなかで知り合ったのが、ドイツ系スイス人のロバートさんです。パトリシアさん24歳、ロバートさん46歳。そこにどんな恋愛感情があったのか、なかったのかは分かりませんが、パトリシアさんは「子供を生むのを手伝って欲しい。生まれた子供に責任を持つ必要はないし、お金を払う必要もない。ただ精子が欲しいだけ」と切り出します。

そんな形で生まれたのがノアさんです。

"on February 20, 1984, my mother checked into Hillbrow Hospital for a scheduled C-section delivery. Estranged from her family, pregnant by a man she could no be seen in public, she was alone. The doctors took her up to the delivery room, cut open her belly, and reached in and pulled out a half-white, half-black child who violated any number of laws, statutes, and regulations--- I was born a crime. "

こんな話、面白いに決まっているでしょう。ただ、この本の面白さはこんなものじゃないです。とにかくめちゃくちゃ面白いのです。

まぁ、とにかくいろんなエピソードが出てきます。いちいち紹介するのはやめておきますが、

どんな苦難に見舞われても教会通いをやめないパトリシアさんに振り回されるノアさんの抵抗とか、

家のなかにトイレがない生活の悲しみとか、

いろいろあって出会う機会がなくなった父親との再会と喜びとか、

チョコレートの万引きでの退学を肌の色で免れた話とか、

生涯最高の美少女とのデートと意外な真実とか、

高校時代から音楽の違法ダウンロードでお金を稼いでいた話とか、

存在自体が違法なミックスとして黒人とも白人ともカラードともしっくりいかない感覚とか、

そうしたなかでもどのグループとも「面白いアウトサイダー」としてつきあえる術を身につけた話とか、

言葉ができることの大切さとか、

「ヒトラー」という名前のダンサーと巻き起こした騒動とか、

南アの闇市のなかで暮らす人々とお金を稼ぐ方法とか、

無登録車の運転で逮捕された話とか、

もうとにかく色々です。

面白いなかにも、シリアスなトーンは残ります。何しろアパルトヘイトの下で十分な教育を与えられなかった黒人たちの生活は、アパルトヘイトがなくなった後でも苦しい生活を続けざるをえないのです。パトシリアさんがお金を稼げるようになったのは幸運にも英語教育を受ける機会があったからですし、ノアさんの生活が違法ダウンロードでお金を稼げるようになったのは、たまたま白人の知り合いがCDライターをくれたからです。ノアさんはアパルトヘイト後の黒人の生活について、「魚の釣り方は教えてもらったけど、釣り竿が手に入らない状態だ」と説明します。貧困から這い上がれないでいる黒人たちの実態も実感をもって説明されています。

あと、最後の章はシャレになりません。パトリシアさんが後に結婚した男の家庭内暴力でノアさんたちの生活が危機にさらされたというエピソードで、結局、この男はパトリシアさんとの離婚後、パトリシアさんの頭を拳銃で撃つことになります。とんでもない話です。でも最後のシーンは笑えるのです。どう説明したって、この感覚は伝わりそうにないですけど、人間と神様と母親と子供と愛情とユーモアに関わるイメージが同時にぶわっと頭の中に広がるような感じです。

いろんな学びが得られる本です。それでいて説教くさくない、エンターテインメントとして読める本でもあります。

登録:

投稿 (Atom)